¿Qué es el especismo?

El concepto de especismo fue acuñado por el psicólogo Richard Ryder en 1970, quien lo utilizó en folletos para promover los derechos básicos de los animales no humanos. Un año después, el término fue recogido en el libro Animals, Men and Morals (1971), escrito por Stanley Godlovitch, Roslind Godlovitch y John Harris. Con esta noción, Ryder buscaba extender el ámbito de la ética para incluir el trato que damos a los animales.

El filósofo Óscar Horta (Sintiencia y resistencia, 2022) define el especismo como una forma de discriminación injustificada hacia quienes no pertenecen a una determinada especie o grupo de especies.

Esta actitud se traduce en un trato desigual que va más allá del plano individual, con consecuencias que también se manifiestan a nivel legal y socioeconómico. La modalidad más común es el especismo antropocéntrico, que privilegia a los seres humanos sobre los demás animales. Sin embargo, también existen otras formas de especismo, como ocurre cuando se valora menos a ciertos animales en relación con otros.

Según Anahí González e Iván Ávila (Glosario de resistencia animal(ista), 2022), desde Ryder hasta Horta, el especismo se ha entendido como un prejuicio o actitud moral. Su crítica ha girado, en primer lugar, en torno al problema del sufrimiento, lo que implica un desplazamiento desde una ética antropocéntrica hacia una ética sensocéntrica, con antecedentes en pensadores como Jeremy Bentham. En segundo lugar, el especismo se percibe como un problema moral con fundamentos biológicos y derivaciones jurídico-políticas, al reclamar derechos para los animales. En tercer lugar, mantiene un enfoque centrado en los individuos, herencia del liberalismo. Finalmente, es una crítica que apela a la racionalidad moral, no solo a las emociones.

¿Por qué somos especistas?

Algunos autores consideran que no todo el especismo es necesariamente injusto. Por ejemplo, en situaciones donde se busca proteger a los humanos o preservar ecosistemas, podría justificarse cierto tipo de acciones frente a otras especies. Sin embargo, esta postura es radicalmente antropocéntrica: el interés humano siempre se impone como criterio de verdad y valor respecto al futuro de las demás especies.

A diferencia de los comportamientos condicionados por daños en regiones cerebrales, como la corteza prefrontal, la amígdala, el hipocampo o el sistema de recompensa, que están implicados en la regulación de la conducta moral, la agresión y el comportamiento social, la moral especista no obedece a una incapacidad neurológica. Es una actitud moral voluntaria, resultado de una construcción social y cultural asumida conscientemente.

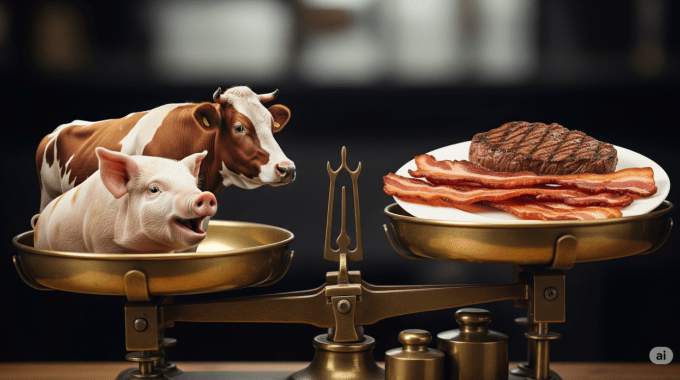

La racionalidad antropocentrista condiciona profundamente nuestra moral práctica. Desde una supuesta superioridad, el ser humano no solo perpetúa el dominio sobre otras especies con las que comparte el planeta, sino que proyecta esa misma lógica jerárquica sobre otras culturas y etnias, también consideradas inferiores. En este marco, la racionalidad especista produce una moral patológica que justifica y normaliza socialmente el sufrimiento animal. Se racionaliza la matanza en granjas, la explotación laboral, el uso como entretenimiento cultural y la comercialización de los animales como mercancía. Esta explotación es una acción moralmente deliberada, sustentada en una racionalidad de poder y superioridad moral que degrada el valor de la vida animal, mientras eleva al ser humano a una posición de jerarquía biológica. Esta racionalidad, profundamente enfermiza, justifica la crueldad en nombre del beneficio humano.

La educación, en todas sus formas, opera como un mecanismo de gestión moral que moldea nuestra percepción de los animales, presentándolos como seres no sintientes, destinados a la alimentación o a la explotación comercial. Uno de estos instrumentos es la televisión. Algunos medios de comunicación, en su intento por compensar su amarillismo, incorporan contenidos aparentemente optimistas. Un ejemplo claro son los reportajes sobre granjas-restaurantes que, tras mostrar escenas ridículas de ternura hacia un ternero o un cerdo, dan paso, sin el menor reproche moral, a la oferta gastronómica donde esos mismos animales son presentados como platillos principales. Estos discursos audiovisuales funcionan como dispositivos de educación moral que enseñan, especialmente a la niñez, que acariciar a un animal es aceptable, pero que devorarlo sin compasión es aún más normal. Así se consolida una moral de la indiferencia, que silencia la compasión y normaliza el sufrimiento animal como parte de la vida cotidiana.

La reproducción de estos discursos normaliza una práctica moral indiferente ante el sufrimiento animal. La educación formal, informal y mediática promueve una visión del mundo en la que la compasión hacia otras especies es socialmente irrelevante. Como resultado, la capacidad ética para reflexionar sobre el sufrimiento animal está ausente en el razonamiento moral cotidiano de muchas personas. Esta indiferencia moral es parte integral de nuestro especismo: una actitud aprendida que racionaliza y justifica la crueldad y la explotación ejercida sobre seres en completa indefensión. En el fondo, somos una especie moralmente egoísta en lo que respecta al trato que damos a los animales.

¿Puede la teoría ética influir realmente en el comportamiento moral humano hacia los animales? Tal vez. Pero quizás sea necesario incorporar otros elementos más allá del racionalismo ético, que ha demostrado ser insuficiente para transformar la moral de explotación animal. La noción de compasión, propia del budismo tradicional, podría desempeñar un papel relevante en esta tarea.